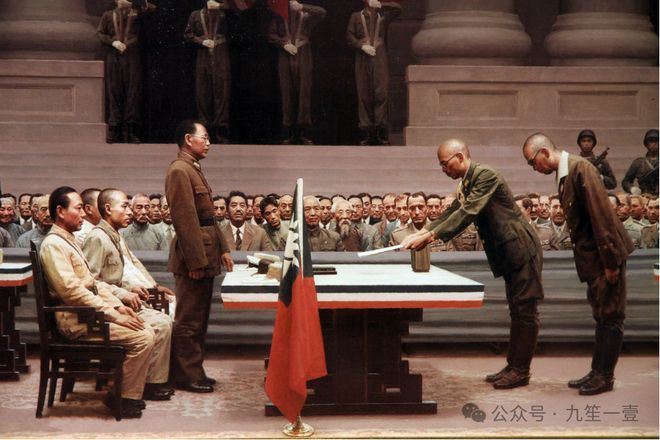

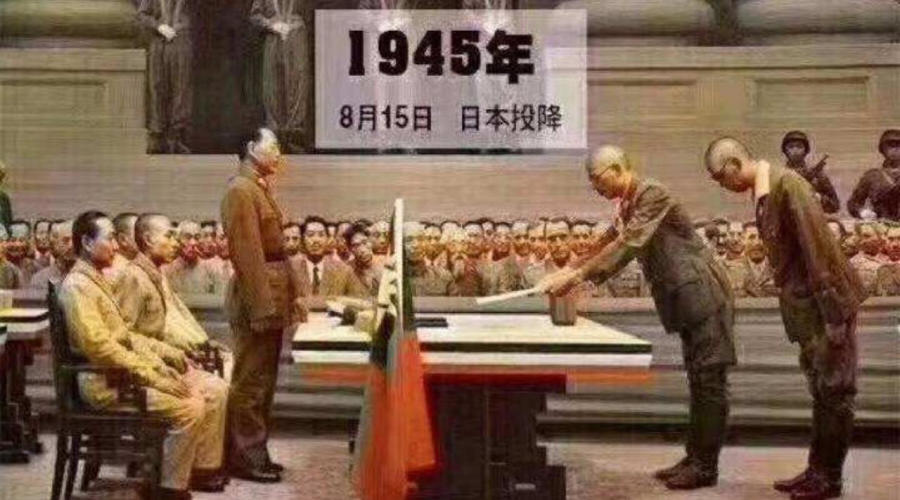

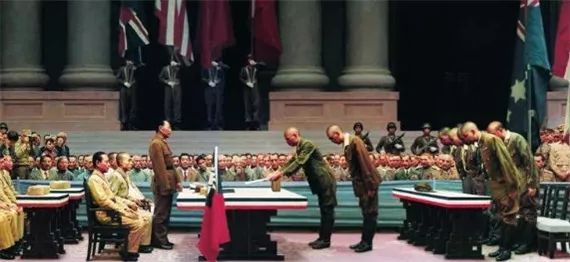

日本无条件投降的故事揭示了二战末期的历史真相。在战争末期,由于持续的军事压力和战略劣势,日本最终选择了无条件投降。这一事件不仅标志着二战的结束,也带来了深刻的启示,战争带来的破坏和痛苦促使各国寻求和平解决争端。这一历史时刻提醒我们,和平与合作才是人类发展的正确方向。

目录导读:

日本无条件投降是二战末期的重要事件,标志着日本军国主义的终结和世界反法西斯战争的胜利,本文将围绕这一历史事件展开,探讨其背后的故事、原因和影响。

背景概述

二战期间,日本在亚洲各地发动侵略战争,包括对中国、东南亚等地的侵略,随着战争的持续,日本逐渐陷入困境,资源匮乏,军事力量严重削弱,反法西斯同盟的力量逐渐壮大,对日本形成了强大的压力。

日本投降的原因

1、军事失败的压力:随着战争的持续,日本在各地的军事据点相继失守,军事形势日益严峻。

2、民众反战情绪高涨:随着战争的持续,日本国内反战情绪日益高涨,民众对战争的态度发生了转变。

3、美国原子弹的威慑:美国在战争末期对日本投放了原子弹,对日本造成了巨大的冲击和威慑。

4、国际压力的增加:随着反法西斯同盟的力量壮大,对日本的国际压力不断增加,孤立无援的日本不得不考虑投降。

日本投降的过程

1、波茨坦公告的发布:美国在广岛和长崎投下原子弹后,苏联发表波茨坦公告,促使日本无条件投降。

2、日本政府内部的讨论:在日本面临严重军事压力和国内外困境的情况下,日本政府内部开始讨论投降的可能性。

3、裕仁天皇的决策:裕仁天皇决定接受无条件投降,结束战争。

日本投降的影响

1、对亚洲国家的影响:日本投降标志着亚洲国家反法西斯战争的胜利,为亚洲国家的独立和发展奠定了基础。

2、对世界格局的影响:日本投降加速了二战的结束,推动了世界反法西斯战争的胜利,战后世界格局发生了重大变化。

3、对日本的影响:日本投降虽然结束了战争,但也给日本带来了巨大的损失和伤痛,战后日本开始了艰难的重建和发展过程。

历史启示

1、铭记历史:我们应该铭记这段历史,不忘过去,珍惜和平。

2、珍视和平:历史告诉我们,战争给人类带来的只有灾难和痛苦,我们应该珍视和平,避免战争。

3、反思历史教训:我们应该反思历史教训,吸取二战的教训,推动国际合作与和平发展。

日本投降后的重建与发展

1、战后重建:日本投降后,日本开始了艰难的重建过程,包括恢复经济、重建家园等方面。

2、民主化改革:战后日本进行了民主化改革,推动政治、经济、社会等领域的改革和发展。

3、经济发展:战后日本经济迅速发展,成为世界上重要的经济大国之一。

历史与现实的关系

日本无条件投降是历史的重要事件,与现实密切相关,我们应该以史为鉴,吸取历史教训,推动国际合作与和平发展,我们也应该正视历史问题,避免历史悲剧的再次发生。

网络热门语言的使用与讨论趋势分析

网络热门语言的使用反映了年轻人的观点和态度,关于日本无条件投降的话题在网络上的讨论趋势表明年轻人对历史事件的关注和对和平的珍视,同时也有一些争议和讨论的声音呼吁我们反思历史教训和警惕军国主义思想的复活等现实问题,因此我们应该保持理性客观的态度对待历史事件和网络讨论趋势,同时我们也要尊重不同观点和意见通过理性讨论和交流来增进彼此的理解和共识推动社会的进步和发展,十、总结与展望总结回顾本文介绍了日本无条件投降的历史背景原因过程影响以及给我们的启示和思考同时分析了网络热门语言的使用和讨论趋势展望未来的发展趋势我们应该铭记历史珍视和平推动国际合作与和平发展同时也要保持理性客观的态度对待历史事件和网络讨论趋势共同创造美好的未来。

转载请注明来自台州鸿程物流有限公司,本文标题:《日本无条件投降的故事日本无条件投降的故事,历史背后的真相与启示》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号